Introdução

Inicialmente, a Revolta da Chibata, ocorrida em novembro de 1910, é um marco na história brasileira por evidenciar não apenas a insatisfação dos marinheiros com as condições desumanas a que eram submetidos, mas também a luta contra um sistema que perpetuava as desigualdades raciais e sociais herdadas do período escravista. Liderada pelo marinheiro João Cândido Felisberto, conhecido como o “Almirante Negro”, a revolta denunciou os castigos físicos, a hierarquia rígida e a exploração da mão de obra naval, chamando atenção para a contradição de um país recém-republicano que ainda tratava parte de sua população com brutalidade.

Este artigo aprofunda o contexto histórico que levou ao movimento, analisa os eventos de novembro de 1910 e discute suas consequências políticas, sociais e simbólicas, além de apresentar uma reflexão sobre o legado desse episódio na luta por direitos humanos e igualdade racial no Brasil.

Contexto Histórico: O Brasil Pós-Abolição e a Marinha do Início do Século XX

Primeiramente, a Revolta da Chibata ocorreu pouco mais de duas décadas após a assinatura da Lei Áurea, em 1888, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Apesar do marco histórico, a população negra continuou marginalizada, sem acesso a políticas públicas de inclusão, educação ou emprego. Muitos homens negros encontraram na Marinha uma forma de sustento, mas acabaram submetidos a um regime disciplinar extremamente rigoroso.

A Marinha brasileira da época era marcada por uma forte hierarquia inspirada em modelos coloniais. A tripulação era formada majoritariamente por homens negros, pobres e analfabetos, enquanto os oficiais eram brancos e oriundos das elites. Essa disparidade refletia a estrutura racial e social brasileira, com oportunidades desiguais e uma disciplina baseada na violência física.

A prática de punições corporais, como a chibata (um chicote de couro), era utilizada para castigar marinheiros por infrações leves ou graves, perpetuando uma lógica escravista em plena República. A manutenção desses castigos gerava insatisfação generalizada, criando um clima de tensão crescente dentro da Marinha.

A Vida dos Marinheiros: Condições Precárias e Abusos

Os marinheiros brasileiros do início do século XX enfrentavam uma realidade extremamente difícil. Além da violência física, havia péssimas condições de alimentação, alojamentos insalubres e longas jornadas de trabalho. Muitos marinheiros eram recrutados à força, sem treinamento adequado, e submetidos a uma disciplina militar inflexível.

Sendo assim, as punições incluíam desde prisões prolongadas em celas apertadas até açoites em praça pública, usados como forma de intimidação. Essas práticas de torturas eram vistas pelos oficiais como forma de manter a ordem dentro da marinha e era até mesmo apoiado por parte da população com a justificativa de que a marinha não era respeitada como deveria devido ao alto número de pessoas negras dentro dela.

Essa rotina de abusos refletia uma mentalidade autoritária, em que a hierarquia naval via os marinheiros como mão de obra descartável. Ao mesmo tempo, o Brasil passava por um processo de modernização militar, com a compra de encouraçados e navios modernos, contrastando com o tratamento medieval dado aos tripulantes.

Essa contradição — uma Marinha moderna, mas com práticas arcaicas — foi um dos principais estopins da revolta. Os marinheiros estavam dispostos a arriscar suas vidas para denunciar os abusos e exigir mudanças concretas.

O Estopim: O Ato de Castigo que Deflagrou a Revolta

Em novembro de 1910, um episódio específico acelerou a insatisfação e levou à deflagração do movimento. O marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes foi castigado com mais de 200 chibatadas, acusado de ter brigado com um colega. A punição brutal chocou a tripulação e se tornou o símbolo da violência institucionalizada. OBS: o máximo que era permitido de chibatadas era o total de 25.

Esse ato serviu como catalisador para uma insurreição que vinha sendo planejada secretamente pelos marinheiros. Sob a liderança de João Cândido, centenas de marinheiros organizaram um motim com o objetivo de acabar com os castigos físicos e conquistar melhores condições de trabalho.

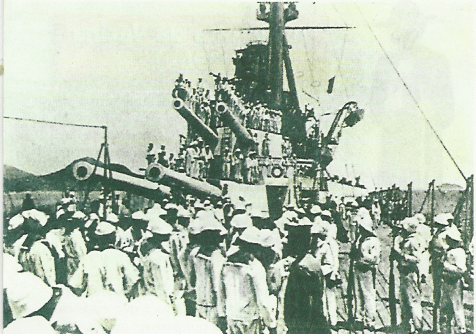

A Revolta: O Levante dos Marinheiros

A Revolta da Chibata teve início em 22 de novembro de 1910, quando cerca de 2.300 marinheiros tomaram o controle de quatro dos principais navios de guerra da Marinha: os encouraçados Minas Geraes e São Paulo, o cruzador Bahia e o encouraçado Deodoro. Com os canhões apontados para a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, os revoltosos enviaram uma carta ao governo, exigindo o fim dos castigos corporais, melhores condições de trabalho, aumento dos soldos e anistia aos participantes.

O governo do marechal Hermes da Fonseca, recém-empossado como presidente, enfrentou uma situação delicada. O Brasil havia investido pesadamente na compra de navios modernos, e uma ofensiva militar poderia resultar em destruição massiva e perda de vidas. Por isso, optou-se por negociar com os revoltosos.

Após quatro dias de tensão, o governo aceitou as reivindicações, prometeu anistia aos marinheiros e aboliu oficialmente os castigos corporais na Marinha. A revolta parecia ter alcançado uma vitória histórica.

A Traição e a Repressão Pós-Revolta

Apesar das promessas feitas pelo governo, a anistia não foi respeitada. Poucos meses após o fim da revolta, as autoridades começaram uma campanha de perseguição e punição contra os marinheiros envolvidos. Muitos foram presos, expulsos da Marinha ou enviados para batalhões disciplinares em regiões afastadas.

João Cândido e outros líderes foram detidos e sofreram torturas. Em dezembro de 1910, cerca de 18 marinheiros foram mortos em uma cela após terem sido asfixiados com cal virgem. João Cândido sobreviveu, mas foi expulso da Marinha e viveu marginalizado até o fim da vida.

A repressão brutal demonstrou que, apesar de algumas mudanças pontuais, a estrutura autoritária do país permaneceu intacta, refletindo a dificuldade em consolidar uma República verdadeiramente democrática.

João Cândido: O Símbolo da Revolta

João Cândido Felisberto tornou-se um símbolo da luta por direitos humanos no Brasil. Nascido em 1880, no Rio Grande do Sul, João Cândido era filho de ex-escravizados e ingressou na Marinha ainda jovem. Graças ao seu talento e disciplina, tornou-se um marinheiro respeitado, mas nunca recebeu o reconhecimento merecido dentro da hierarquia.

Sua liderança na Revolta da Chibata fez dele um ícone da resistência negra e popular. Após ser expulso da Marinha, João Cândido trabalhou como peixeiro e viveu em condições humildes, sem nunca receber reparação oficial. Somente décadas depois sua história foi reabilitada, e em 2008 ele foi oficialmente anistiado pelo Estado brasileiro.

“Não podíamos admitir que na Marinha do Brasil um homem ainda tirasse a camisa para ser chicoteado por outro homem”, João Cândido, em entrevista ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, março de 1968

Repercussão Política e Social

A Revolta da Chibata teve grande repercussão nacional e internacional. O episódio revelou as contradições de uma República que se proclamava moderna, mas mantinha práticas herdadas do período escravista. A insurreição também provocou debates sobre os direitos dos militares de baixa patente e sobre o racismo estrutural no país.

O governo Hermes da Fonseca tentou minimizar o impacto político da revolta, mas a imagem de João Cândido e dos marinheiros desafiando a elite militar ficou marcada na memória popular. A imprensa da época dividiu-se entre os que consideravam os revoltosos criminosos e os que viam neles heróis da luta contra a opressão.

A Questão Racial e a Memória da Revolta

A Revolta da Chibata está intimamente ligada à luta contra o racismo no Brasil. A Marinha era composta majoritariamente por negros e mestiços, muitos descendentes diretos de escravizados, e o uso da chibata evocava a violência do período colonial e imperial.

Esse episódio é um exemplo do racismo institucionalizado que persistiu mesmo após a abolição. A memória da revolta, por muito tempo, foi silenciada ou distorcida, mas hoje é reconhecida como um marco na história da resistência negra e dos direitos humanos no país.

Legado Histórico

A Revolta da Chibata é lembrada como uma das primeiras grandes manifestações de resistência contra abusos no Brasil republicano. Embora os marinheiros não tenham conquistado plenamente suas demandas, o movimento forçou o governo a abolir oficialmente os castigos corporais e expôs as desigualdades sociais.

O episódio também contribuiu para a construção da identidade histórica da população negra, destacando sua participação ativa na luta por justiça social. Atualmente, João Cândido é homenageado em monumentos, livros e filmes, sendo reconhecido como um herói popular.

Conclusão

Dessa forma, a Revolta da Chibata transcende a história militar e se insere no contexto maior da luta por igualdade no Brasil. Ela expôs as contradições da Primeira República, mostrou a força da organização coletiva e lançou luz sobre a persistência do racismo estrutural. Ao relembrar esse episódio, reforçamos a importância de valorizar a resistência daqueles que ousaram desafiar um sistema opressor.

Assim, o legado da revolta permanece atual, pois nos lembra que a conquista de direitos é um processo contínuo e que a memória histórica é fundamental para construir uma sociedade mais justa.

RECOMENDAÇÃO DE LEITURA