Introdução

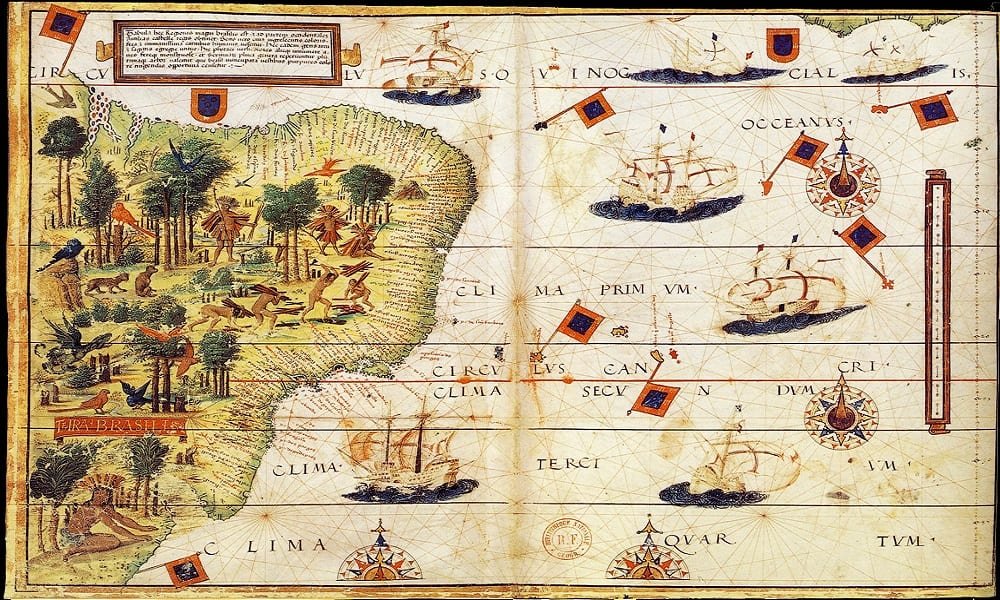

Quando os portugueses chegaram ao território que mais tarde seria conhecido como Brasil, em 1500, ainda não havia clareza sobre como administrar tamanha extensão de terra. Durante os primeiros anos, o interesse da Coroa portuguesa concentrou-se nas riquezas imediatas, como o pau-brasil. Contudo, à medida que outras potências europeias começaram a demonstrar interesse pela região, tornou-se urgente organizar e proteger o território.

Foi nesse contexto que surgiu o sistema de Capitanias Hereditárias, uma forma de administração que transferia grandes faixas de terra a particulares, chamados donatários, para que colonizassem, explorassem e defendessem essas áreas em nome de Portugal. Embora parecesse uma solução prática, o sistema logo enfrentou sérios problemas e revelou as dificuldades de se implantar um projeto colonial em terras tão distantes e desafiadoras.

Compreender o que foram as capitanias, como funcionavam, seus resultados e por que fracassaram é fundamental para entender as origens da formação territorial e social do Brasil.

O contexto histórico das Capitanias Hereditárias

No início do século XVI, Portugal vivia o auge de seu império marítimo. O comércio com o Oriente rendia lucros extraordinários, e o país detinha o controle de importantes rotas oceânicas. Porém, a descoberta do território americano pelo navegador Pedro Álvares Cabral, em 1500, exigia atenção: era preciso ocupar e proteger a nova colônia para evitar invasões de franceses e espanhóis.

Durante os primeiros trinta anos após o descobrimento, a Coroa portuguesa não se dedicou plenamente à colonização do Brasil. A extração do pau-brasil, feita de modo esporádico e através de acordos com indígenas, parecia suficiente para garantir algum lucro. Entretanto, as invasões francesas no litoral e o alto custo de manutenção da posse do território levaram o rei Dom João III a adotar uma nova estratégia.

Inspirado em experiências já aplicadas nas ilhas atlânticas (como Madeira e Cabo Verde), o monarca decidiu dividir o território em grandes faixas de terra que seriam entregues a pessoas de confiança — nobres, navegadores e administradores — que se comprometeriam a colonizar a região às suas próprias custas. Assim nasceu, em 1534, o sistema de Capitanias Hereditárias.

Como funcionavam as Capitanias Hereditárias

O território brasileiro foi dividido em 15 grandes faixas de terra, chamadas capitanias, que se estendiam do litoral até o meridiano de Tordesilhas. Cada uma foi concedida a um donatário, que recebia uma carta de doação e um foral, documento que estabelecia seus direitos e deveres.

Os donatários tornavam-se senhores hereditários daquelas terras, o que significa que poderiam transmiti-las a seus descendentes. Porém, apesar da aparência de autonomia, eles ainda estavam subordinados à Coroa portuguesa e deviam lealdade ao rei.

Entre as principais obrigações dos donatários estavam:

- Fundar vilas e povoados;

- Construir engenhos e portos;

- Distribuir sesmarias (terras menores) a colonos interessados;

- Garantir a defesa militar contra invasões estrangeiras;

- Incentivar a catequese e o trabalho indígena sob supervisão religiosa.

Em troca, tinham o direito de cobrar impostos, explorar recursos naturais e usufruir dos lucros obtidos com a produção local.

Os primeiros donatários e suas capitanias

Ao todo, foram concedidas 15 capitanias a 12 donatários. Nem todos os contemplados possuíam recursos ou interesse em desenvolver suas terras, o que seria um dos motivos do fracasso do sistema.

As principais capitanias foram:

- Pernambuco, entregue a Duarte Coelho Pereira;

- São Vicente, concedida a Martim Afonso de Sousa;

- Bahia de Todos os Santos, de Francisco Pereira Coutinho;

- Ilhéus, de Jorge de Figueiredo Correia;

- Porto Seguro, de Pero do Campo Tourinho;

- Rio Grande, de João de Barros e Aires da Cunha.

A maioria das capitanias enfrentou dificuldades por falta de recursos, ataques indígenas e isolamento. Contudo, Pernambuco e São Vicente destacaram-se como as únicas experiências bem-sucedidas, devido à liderança de seus donatários e ao investimento na produção de açúcar, principal mercadoria da economia colonial.

Por que o sistema fracassou?

Embora o projeto parecesse promissor, as Capitanias Hereditárias acabaram se mostrando ineficientes. A distância entre Portugal e o Brasil tornava a comunicação difícil, e muitos donatários não tinham recursos financeiros suficientes para sustentar a colonização.

Além disso, a resistência indígena foi um obstáculo constante. As populações nativas, que conheciam o território e resistiam à escravidão, reagiam com ataques e fugas, o que inviabilizava o trabalho agrícola em várias regiões.

Outros fatores que contribuíram para o fracasso:

- Falta de infraestrutura e de mão de obra qualificada;

- Conflitos entre colonos e indígenas;

- Ausência de apoio direto da Coroa portuguesa;

- Extensão territorial excessiva, tornando impossível administrar áreas tão vastas.

Em pouco tempo, a maior parte das capitanias foi abandonada ou entrou em crise. Apenas Pernambuco e São Vicente prosperaram, tornando-se referências para o modelo de colonização posterior.

A criação do Governo-Geral (1549)

Diante dos problemas enfrentados, Dom João III decidiu intervir. Em 1549, criou o Governo-Geral, com sede na cidade de Salvador, para centralizar a administração da colônia. O objetivo era coordenar as capitanias, oferecer suporte militar e promover uma colonização mais eficiente.

O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que chegou ao Brasil acompanhado de padres jesuítas, soldados e colonos. Entre as principais ações de seu governo, destacam-se:

- A fundação de Salvador, primeira capital do Brasil;

- O fortalecimento da defesa contra ataques estrangeiros;

- A organização administrativa e jurídica da colônia;

- O início da catequese indígena com os jesuítas.

O Governo-Geral não extinguiu as capitanias, mas passou a exercer autoridade superior sobre elas, o que trouxe maior unidade ao processo de colonização.

As Capitanias e a formação do território brasileiro

Mesmo com seus fracassos, o sistema de Capitanias Hereditárias teve papel decisivo na formação do território nacional. Foi a partir delas que surgiram os primeiros núcleos urbanos e as estruturas econômicas e sociais que moldariam o Brasil colonial.

As divisões territoriais das capitanias, inclusive, serviram de base para a criação de algumas províncias e estados modernos. Além disso, o sistema ajudou a consolidar a presença portuguesa no litoral, garantindo a posse da colônia frente às ambições de outros países europeus.

Podemos dizer que o modelo foi o primeiro passo para a consolidação da colonização, mesmo que de forma desigual e concentrada em poucas regiões.

A economia das Capitanias: o açúcar e o trabalho escravo

Nas capitanias que prosperaram, especialmente Pernambuco e São Vicente, o cultivo da cana-de-açúcar tornou-se a principal atividade econômica. O açúcar era altamente valorizado na Europa e garantia grandes lucros à metrópole portuguesa.

Contudo, a produção dependia de mão de obra abundante e barata. No início, tentou-se utilizar o trabalho indígena, mas a resistência dos povos nativos levou à importação de africanos escravizados. Essa prática consolidou o sistema escravocrata, que marcaria profundamente a sociedade brasileira por séculos.

Os engenhos de açúcar, grandes unidades produtivas que reuniam lavoura, casa-grande e senzala, tornaram-se o símbolo da economia colonial. Neles, os senhores de engenho concentravam poder econômico e prestígio social, criando uma elite rural que influenciaria toda a história do país.

Os impactos sociais e culturais das Capitanias

O sistema de capitanias também deixou marcas profundas na estrutura social e cultural do Brasil. Desde o início, a sociedade colonial foi marcada por grandes desigualdades. A posse da terra ficou concentrada nas mãos de poucos donatários e senhores de engenho, enquanto a maioria da população — indígenas, africanos e mestiços — vivia em condições de subordinação.

Essa concentração fundiária criou um modelo social hierarquizado e excludente, que se perpetuou ao longo da história. Além disso, o contato entre culturas diferentes (portuguesa, africana e indígena) deu origem a um processo intenso de miscigenação, visível na língua, na culinária, na religião e nas tradições populares brasileiras.

A herança das Capitanias na atualidade

Muitos historiadores afirmam que as Capitanias Hereditárias foram o embrião da desigualdade social brasileira. A concentração de terras e poder político nas mãos de poucos é uma herança direta desse modelo.

Até hoje, as discussões sobre reforma agrária e justiça social encontram raízes nesse passado colonial. A lógica de concentração fundiária e exploração do trabalho, inaugurada pelas capitanias, foi mantida e adaptada aos diferentes períodos da história brasileira.

Por outro lado, o sistema também deixou legados positivos, como o início da ocupação efetiva do território e o desenvolvimento de importantes regiões do litoral. As cidades fundadas nesse período tornaram-se centros históricos e culturais, preservando parte da memória da colonização.

Capitanias Hereditárias e a historiografia

Ao longo do tempo, o sistema de capitanias foi interpretado de diferentes maneiras pelos historiadores. Durante o século XIX, muitos autores o viam como um fracasso administrativo, símbolo da ineficiência portuguesa.

Já a historiografia contemporânea tem procurado compreender as capitanias dentro de um contexto mais amplo, analisando as condições econômicas, sociais e políticas da época.

Em vez de apenas um erro de planejamento, as capitanias são entendidas hoje como uma tentativa de colonização experimental, que serviu de base para o modelo posterior mais centralizado.

Conclusão

O sistema de Capitanias Hereditárias representou o primeiro esforço organizado da Coroa portuguesa para colonizar o Brasil. Embora tenha enfrentado inúmeros desafios e fracassado em grande parte, foi essencial para a consolidação da presença portuguesa e para a formação das primeiras estruturas políticas e econômicas da colônia.

Seu legado, no entanto, é ambíguo: ao mesmo tempo em que lançou as bases da sociedade brasileira, também perpetuou desigualdades e um modelo de exploração que deixaria marcas profundas na história do país.

Estudar as capitanias é compreender como o Brasil começou a se formar — entre acertos e erros, sob o peso da colonização e da luta por sobrevivência em um território imenso e diverso.