Introdução

A teoria da eugenia foi criada, no fim do século XIX, a princípio, surgiu como a proposta de “melhorar” as características hereditárias das populações humanas por meio do controle da reprodução. O que parecia, a alguns, uma aplicação “moderna” da ciência à sociedade, mostrou-se, na prática, um programa político e jurídico que sustentou políticas de esterilização forçada, restrições matrimoniais, barreiras migratórias e, por fim, justificativas pseudo-científicas para perseguições, segregações e genocídios.

Este artigo procura esclarecer quem criou a eugenia e como pensava, descrever como a ideia se difundiu e ganhou força nos Estados Unidos, apresentar casos reais de aplicação em leis, tribunais e instituições, e analisar como o nazismo apropriou-se dessa agenda para sustentar a ideologia de “higiene racial” e a noção de superioridade “ariana”. O objetivo é oferecer um panorama amplo, crítico e fundamentado — em tom formal, mas claro — para que o leitor compreenda tanto a lógica interna dessas ideias quanto suas consequências humanas devastadoras.

O que foi a teoria da eugenia? (conceito, objetivos e pressupostos)

Eugenia (do grego eu = bom; genos = nascimento/raça) é o nome dado ao conjunto de ideias e práticas voltadas a controlar a reprodução humana com o intuito declarado de “aumentar a qualidade” genética de uma população. Em sua formulação clássica, distinguia-se entre:

- Eugenia positiva: incentivar a reprodução de pessoas consideradas “aptas” (por critérios como “inteligência”, “moralidade”, “robustez”, “brancura” ou “normalidade mental”).

- Eugenia negativa: desestimular ou coagir a não reprodução dos classificados como “não aptos” (pobres, “débéis mentais”, doentes crônicos, “degenerados”, membros de minorias étnico-raciais, estrangeiros indesejáveis, entre outros).

Apesar da aura científica, a eugenia nasceu e cresceu imbuída de pressupostos morais e políticos (racismo científico, classismo, sexismo, capacitismo), além de erros metodológicos graves: reduzir traços sociais complexos à genética, confundir correlação com hereditariedade e ignorar o papel massivo do ambiente (nutrição, educação, saneamento, renda, violência) na formação de capacidades e oportunidades.

Quem criou a teoria e como ele pensava? (Francis Galton e a linhagem intelectual)

Francis Galton: o batismo do termo e a ambição de “planejar a hereditariedade”

O britânico Francis Galton (1822–1911), primo de Charles Darwin, cunhou o termo “eugenia” em 1883. Impressionado com os debates sobre seleção natural, Galton acreditava que traços de “talento” e “caráter” eram largamente herdáveis e que a sociedade deveria promover casamentos e fecundidade entre os “melhores”, ao mesmo tempo que desencorajaria ou impediria a reprodução dos “piores”. Ele aplicou e desenvolveu técnicas estatísticas (como correlação, regressão à média) para medir e hierarquizar pessoas e grupos, imaginando uma espécie de engenharia social hereditária.

Para Galton, a eugenia seria tanto uma ciência (quantificar características, estudar herança) quanto uma religião civil (um ideal moral de “aprimoramento humano”). Essa fusão — método + missão — seduziu setores da elite vitoriana, preocupados com pobreza urbana, “degenerescência” moral, criminalidade e imigração. Galton subestimou, porém, a complexidade biológica da herança poligênica e ignorar o ambiente o conduziu a conclusões simplistas que deram legitimidade científica a preconceitos já circulantes.

Discípulos e institucionalização

No início do século XX, nomes como Karl Pearson (estatístico) e organizações como a Eugenics Education Society (1907) difundiram o programa eugenista no Reino Unido. Em paralelo, a genética mendeliana ganhava fôlego; eugenistas, contudo, extrapolavam achados laboratoriais em políticas sociais amplas, sustentadas por biometria (testes, índices, árvores genealógicas). Esse “pacote” atravessaria o Atlântico e encontraria, nos Estados Unidos, um terreno institucional fértil.

Como a eugenia se difundiu para os Estados Unidos? (redes, laboratórios e política)

A virada norte-americana: do laboratório ao Capitólio

A partir de 1900, a eugenia nos EUA deu um salto de escala e influência. O biólogo Charles B. Davenport fundou, em 1910, o Eugenics Record Office (ERO) no Cold Spring Harbor Laboratory (Nova York). O ERO coletava genealogias, treinava “pesquisadores de campo”, publicava boletins e pressionava legisladores. A face mais política do movimento apareceu em Harry H. Laughlin, que redigiu leis-modelo de esterilização e testemunhou em audiências sobre imigração e “qualidade racial”.

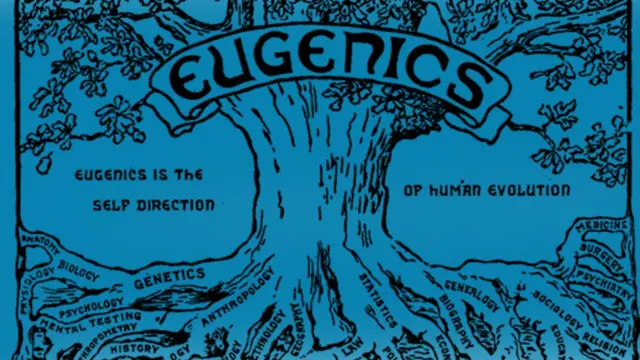

O entusiasmo se materializou em eventos como os Congressos Internacionais de Eugenia (Londres, 1912; Nova York, 1921 e 1932), com exposições públicas, “árvores de hereditariedade” e prêmios que popularizavam a mensagem de que “boas famílias” eram a chave do progresso nacional.

Três eixos de política pública eugenista nos EUA

- Esterilização compulsória: a partir de 1907 (Indiana), mais de trinta estados aprovaram leis permitindo esterilizar pessoas consideradas “débeis mentais”, doentes crônicas, “criminosos habituais” ou “anti-sociais”. Em 1927, a Suprema Corte, no caso Buck v. Bell, confirmou a constitucionalidade da medida; o juiz Oliver Wendell Holmes Jr. cravou a frase “Três gerações de imbecis são suficientes” (Three generations of imbeciles are enough). Entre o início do século e os anos 1970, estima-se que 60 a 70 mil pessoas foram esterilizadas no país — número concentrado em estados como Califórnia, Virgínia e Carolina do Norte.

- Leis de casamento e “integridade racial”: vários estados aprovaram regras para impedir casamentos entre pessoas consideradas “inaptas” (por diagnóstico ou classificação racial). A Racial Integrity Act da Virgínia (1924) impôs registros rígidos e proibiu casamentos “inter-raciais”, sustentada por autoridades eugenistas locais.

- Restrição migratória: o Immigration Act de 1924 (Johnson-Reed) instituiu cotas por origem nacional, privilegiando imigrantes do Norte da Europa, restringindo drasticamente aqueles do Sul e do Leste europeu e praticamente barrando asiáticos. Intelectuais eugenistas — como Madison Grant (The Passing of the Great Race, 1916) e Lothrop Stoddard — influenciaram diretamente o debate e a redação da lei.

Casos reais de eugenia aplicada nos Estados Unidos (tribunais, hospitais, colônias e prisões)

1) Buck v. Bell (1927): o caso que deu “selo” constitucional à esterilização

Carrie Buck, jovem da Virgínia, pobre, tutelada pelo Estado e rotulada de “débil mental”, tornou-se o nome do processo em que a Suprema Corte autorizou sua esterilização compulsória. Sua mãe também havia sido institucionalizada e sua filha rotulada de “imbecil” aos poucos meses de vida — rótulos, hoje sabidamente arbitrários e enviesados. O tribunal aceitou laudos eugenistas como ciência. O impacto foi imediato: dezenas de milhares de esterilizações em todo o país receberam respaldo jurídico. Buck v. Bell nunca foi formalmente revogado e é lembrado como um dos mais sombrios precedentes da Corte.

2) Califórnia: o epicentro numérico

A Califórnia tornou-se o estado que mais esterilizou: cálculos situam em cerca de 20 mil os procedimentos realizados entre as décadas de 1910 e 1950, especialmente em hospitais psiquiátricos estaduais e instituições para mulheres pobres.

Estudos posteriores mostraram viés de classe, raça e gênero nos alvos: desproporcionalmente latinas, mulheres imigrantes e pessoas com deficiência foram esterilizadas. No século XXI, auditorias revelaram esterilizações sem consentimento informado até nos anos 2000 em contextos carcerários, o que levou a políticas de reparação e proibição explícita.

3) Carolina do Norte: a persistência até os anos 1970

Enquanto vários estados reduziram o ímpeto após a Segunda Guerra, a Carolina do Norte manteve um programa ativo por décadas. Em 1968, Elaine Riddick, aos 14 anos, foi esterilizada após uma gravidez resultante de estupro; autoridades alegaram “incapacidade” e “promiscuidade” para justificar o procedimento.

O caso emergiu publicamente anos depois e tornou-se símbolo de racismo institucional e de violência reprodutiva contra meninas e mulheres negras pobres. Em 2013, o estado aprovou indenizações a vítimas do programa eugenista (um dos raros processos de reparação nos EUA).

4) Porto Rico: a face colonial da eugenia

Porto Rico, território sob soberania dos EUA, experimentou, do fim dos anos 1930 aos 1960, altas taxas de esterilização feminina — estimativas sugerem que entre um terço e metade das mulheres em idade reprodutiva foi esterilizada, muitas vezes sob pressão econômica (perda de emprego, indução em fábricas têxteis) e com informação insuficiente. A prática, embalada como “planejamento familiar”, dialogava com um discurso eugenista e malthusiano (controle de natalidade para “combater a pobreza”), operando como política de Estado em contexto colonial.

5) Concursos “Better Babies” e “Fitter Families”

Em feiras agrícolas e exposições estaduais, sobretudo no Meio-Oeste e Sul, médicos e organizadores promoveram concursos de “melhores bebês” e “melhores famílias” (1910–1930). Mediam-se crânios, pesos, “índices de saúde” e “moral”, atribuíam-se medalhas, e distribuíam-se cartilhas. Esses eventos normalizaram a linguagem da eugenia no cotidiano, reforçando a ideia de que qualidade humana é mensurável e hierarquizável — como gado premiado — e de que o Estado deve intervir para “ajustar” a reprodução.

6) Leis de casamento e “integridade racial”

A Virgínia e outros estados costumavam anular casamentos por critérios eugenistas (ex.: diagnóstico de “imbecil” ou “epilético”), bem como criminalizar uniões inter-raciais. Funcionários como Walter Plecker (registrador da Virgínia) lideraram cruzadas burocráticas para reclassificar pessoas de ascendência indígena como “negras”, com o objetivo de “preservar a pureza branca”. Esse maquinário alimentou um sistema de apartheid jurídico que só começou a ruir com decisões como Loving v. Virginia (1967), que derrubou as leis anti-miscigenação.

7) Skinner v. Oklahoma (1942): um freio — mas não o fim

Em 1942, a Suprema Corte invalidou a esterilização como pena criminal (“criminoso habitual”) no caso Skinner v. Oklahoma, por ferir a igual proteção (a lei selecionava crimes específicos para esterilização e outros não). A decisão não derrubou Buck v. Bell e não encerrou as práticas em contextos médico-institucionais. Programas de esterilização compulsória continuaram pela metade do século em vários estados, especialmente contra pessoas institucionalizadas, pobres, negras, indígenas e imigrantes.

Síntese do quadro norte-americano: a eugenia fez-se lei, sentença e rotina administrativa. A linguagem da “saúde pública” e do “interesse do Estado” deu cobertura a violências reprodutivas e raciais em massa, com vítimas nominalmente “documentadas”, mas socialmente silenciadas por décadas.

A eugenia além dos EUA (breve contexto comparado)

Embora o foco aqui seja a difusão para os Estados Unidos, é importante reconhecer que a eugenia tornou-se um movimento internacional. Suécia (1934–1976) esterilizou dezenas de milhares; Canadá (Alberta e Colúmbia Britânica) aprovou leis similares (caso notório de Leilani Muir, esterilizada aos 14 anos em Alberta); Brasil teve debates eugenistas intensos nas décadas de 1910–30 (congressos de higiene, medicina legal, criminologia), com impactos na política de imigração, urbanismo e saúde pública, ainda que sem legislação federal de esterilização compulsória. Esse quadro ajuda a explicar por que, ao ascender ao poder, os nazistas encontraram repertório jurídico, técnico e retórico pronto — inclusive com ponte direta para a experiência norte-americana.

Como os nazistas se apropriaram da eugenia? (leis, tribunais de saúde genética e violência)

A lei de 1933 e a máquina de esterilização

Poucos meses após assumir o poder, o regime nazista aprovou a Lei para a Prevenção de Descendência com Doenças Hereditárias (1933). Ela instituiu tribunais especiais (Erbgesundheitsgerichte, “tribunais de saúde hereditária”) que ordenavam esterilizações compulsórias de pessoas diagnosticadas com uma lista de condições — como “debilidade mental congênita”, esquizofrenia, epilepsia hereditária, cegueira e surdez hereditárias, “deformidades físicas graves” e até alcoolismo crônico.

Resultado: em poucos anos, cerca de 400 mil pessoas foram esterilizadas na Alemanha nazista. Relatórios e cartas mostram que autoridades nazistas estudaram e elogiaram os modelos legais norte-americanos, em especial os da Califórnia. O eugenista americano Harry H. Laughlin chegou a receber, em 1936, um doutorado honorário da Universidade de Heidelberg por seus “serviços à ciência das leis raciais”.

Das esterilizações ao assassinato sistemático (Aktion T4)

A eugenia nazista evoluiu para a eutanásia compulsória. Em 1939, iniciou-se a Aktion T4, programa de assassinato de pessoas com deficiência (adultos e crianças) consideradas “vidas indignas de viver” (Lebensunwertes Leben). Câmaras de gás foram testadas em hospitais e clínicas; pelo menos 70 mil pessoas foram mortas até 1941, quando protestos (incluindo do bispo von Galen) forçaram a interrupção oficial — mas as mortes continuaram de forma “descentralizada”. Técnicos, métodos e pessoal do T4 seriam reaproveitados mais tarde nos campos de extermínio do Leste.

Nuremberg (1935), “higiene racial” e Lebensborn

As Leis de Nuremberg (1935) definiram quem era “judeu” ou “mestiço” por critérios de “ascendência”, proibiram casamentos e relações sexuais entre “arianos” e “judeus” e retiraram direitos civis. Em paralelo, projetos como o Lebensborn (chefiado por Heinrich Himmler) buscavam aumentar a natalidade “ariana”, oferecendo apoio a mães consideradas “racialmente valiosas” e promovendo sequestro e “arianização” de crianças em territórios ocupados (especialmente polonesas), selecionadas por traços fenotípicos.

Eugenia como “ciência de Estado” e genocídio

Nos campos, médicos como Josef Mengele conduziram experimentos cruéis (gêmeos, nanismo, resistência a frio, injeções, esterilizações por radiação), sempre sob o paradigma eugenista/racial: “purificar”, “estudar”, “melhorar” a “raça”. A eugenia não foi mero ornamento ideológico do nazismo; foi parte ativa do desenho burocrático da violência, fundamentando políticas de exclusão, segregação, esterilização e extermínio. O resultado histórico é conhecido: Holocausto (assassinato de cerca de seis milhões de judeus) e milhões de outras vítimas (povos romani, eslavos, pessoas com deficiência, opositores políticos, homossexuais, testemunhas de Jeová, entre outros).

Por que a eugenia “parecia ciência”? (método, erro e autoridade)

A eugenia conquistou prestígio porque imitava protocolos científicos: tabelas, gráficos, índices, “árvores genealógicas”. Utilizava linguagem biométrica, apresentava-se como higiene social e saúde pública, e prometia economia de recursos (“evitar a carga dos ‘incapazes’ ao erário”). Mas o verniz técnico encobria problemas cruciais:

- Causalidade espúria: traços sociais (pobreza, escolaridade, “criminalidade”) foram reificados como genéticos, ignorando determinantes estruturais.

- Diagnósticos elásticos: categorias como “imbecil”, “fraco mental” ou “degenerado” eram vagas, variavam conforme classe, raça e gênero e justificavam qualquer decisão.

- Consentimento inexistente: políticas aplicadas sem informação e liberdade, com coerção institucional e ameaça de punição.

- Viés ideológico: “aptidão” confundia-se com adequação a um ideal social (branco, anglo-saxão, protestante, heterossexual, sem deficiência).

Reconhecer esses mecanismos é vital para identificar novas roupagens de argumentos eugênicos no presente (por exemplo, quando desigualdades sociais são naturalizadas como “biológicas” ou quando tecnologias reprodutivas e genéticas são usadas para excluir vidas consideradas “menos valiosas”).

Reações, declínio e reparações (1945 em diante)

Nuremberg e o giro bioético

O julgamento de médicos nazistas resultou, em 1947, no Código de Nuremberg, que estabeleceu princípios fundacionais para a ética em pesquisa: consentimento voluntário, benefício esperado, proporcionalidade entre risco e ganho, direito de interromper. A partir dos anos 1950, UNESCO e associações científicas divulgaram declarações repudiando noções raciais hierarquizantes e enfatizando a unidade biológica da humanidade. Gradualmente, a eugenia perdeu prestígio acadêmico aberto.

Desmontagem legal — lenta e desigual

Apesar do choque pós-guerra, muitas leis estaduais de esterilização permaneceram ativas por décadas, e práticas coercitivas continuaram em instituições psiquiátricas, abrigos, prisões e serviços sociais. Alguns estados revogaram tardiamente suas leis (anos 1970–80) e, apenas recentemente, aprovaram programas de compensação a vítimas (como Carolina do Norte e Califórnia). O reconhecimento histórico vem acompanhado de iniciativas educacionais, memoriais e abertura de arquivos.

Debates contemporâneos: genética, saúde pública e justiça reprodutiva

A biomedicina atual (triagem neonatal, aconselhamento genético, edição gênica) não é eugenia — baseia-se em consentimento, autonomia e não discriminação. Ainda assim, especialistas alertam para riscos de “eugenia de mercado” ou estrutural quando escolhas reprodutivas e acesso a tecnologias se dão sob pressões econômicas e culturais que desvalorizam a diversidade humana. A lição histórica é clara: políticas de saúde e ciência devem ser ancoradas em direitos humanos, igualdade e participação informada.

Conclusão

Dessa forma, a teoria da eugenia nasceu do casamento entre otimismo científico e ansiedades sociais de fins do século XIX. Em nome de “melhorar” a espécie, promoveu uma política de controle dos corpos e hierarquização de vidas. Francis Galton ofereceu o vocabulário e a ambição; nos Estados Unidos, laboratórios, fundações e parlamentos transformaram ideias em leis, produzindo esterilizações forçadas, restrições matrimoniais e barreiras migratórias embasadas em classificações pseudo-científicas. Casos como Carrie Buck, Elaine Riddick, as esterilizações em massa na Califórnia e o quadro colonial de Porto Rico mostram que a eugenia não foi uma abstração: foi rotina administrativa, sentença judicial, protocolo hospitalar.

O nazismo levou essa lógica ao paroxismo, combinando esterilização, eutanásia compulsória e genocídio, sob a bandeira da “higiene racial” e da supremacia ariana. Leis, tribunais e programas como a Aktion T4 e o Lebensborn ilustram como a eugenia pode converter-se em máquina de morte quando se torna ciência de Estado.

Assim, a memória desses fatos sustentou o nascimento da bioética moderna (Código de Nuremberg) e o repúdio internacional a teorias raciais hierarquizantes. Contudo, a história da eugenia não é apenas passado: ela permanece como advertência.

Em qualquer época em que a desigualdade seja naturalizada e o valor de vidas seja medido por critérios utilitaristas e excludentes, o terreno para uma nova eugenia, declarada ou disfarçada, está armado. A resposta exige vigilância democrática, ciência responsável e justiça reprodutiva: políticas públicas orientadas por direitos humanos, equidade e respeito à diversidade.

[…] mais Sobre:Teoria da eugenia: origem, difusão nos EUA, casos reais e a apropriação nazistaO que foi o Nazismo: origem, características e […]