Introdução

A história do Brasil colonial está profundamente ligada à produção do açúcar. Mais do que uma simples atividade econômica, a economia açucareira foi o eixo em torno do qual se estruturaram a sociedade, a política e a cultura do país nos séculos XVI e XVII.

O açúcar foi o primeiro grande produto de exportação do Brasil e a base de um sistema que envolvia o trabalho escravo, a concentração de terras e a dependência da metrópole portuguesa. A partir dele, formou-se um modelo de exploração voltado exclusivamente para o mercado externo — característica que marcaria o perfil econômico do país por muito tempo.

Compreender o funcionamento dessa economia é essencial para entender as raízes da desigualdade social e da estrutura agrária que ainda persistem no Brasil.

O contexto histórico da economia açucareira

A economia açucareira teve início no século XVI, logo após a instalação do sistema de Capitanias Hereditárias e a criação do Governo-Geral, que consolidaram a colonização portuguesa no Brasil.

Portugal já possuía experiência no cultivo da cana-de-açúcar nas ilhas atlânticas, como Madeira, Cabo Verde e São Tomé. O sucesso da produção nesses locais inspirou a Coroa a reproduzir o modelo em território americano, onde as condições climáticas e o solo eram favoráveis.

A crescente demanda europeia por açúcar, um produto ainda considerado de luxo na época, estimulou o investimento na colônia. Assim, o Brasil tornou-se o principal produtor mundial do chamado “ouro branco” durante boa parte dos séculos XVI e XVII.

A organização da economia açucareira

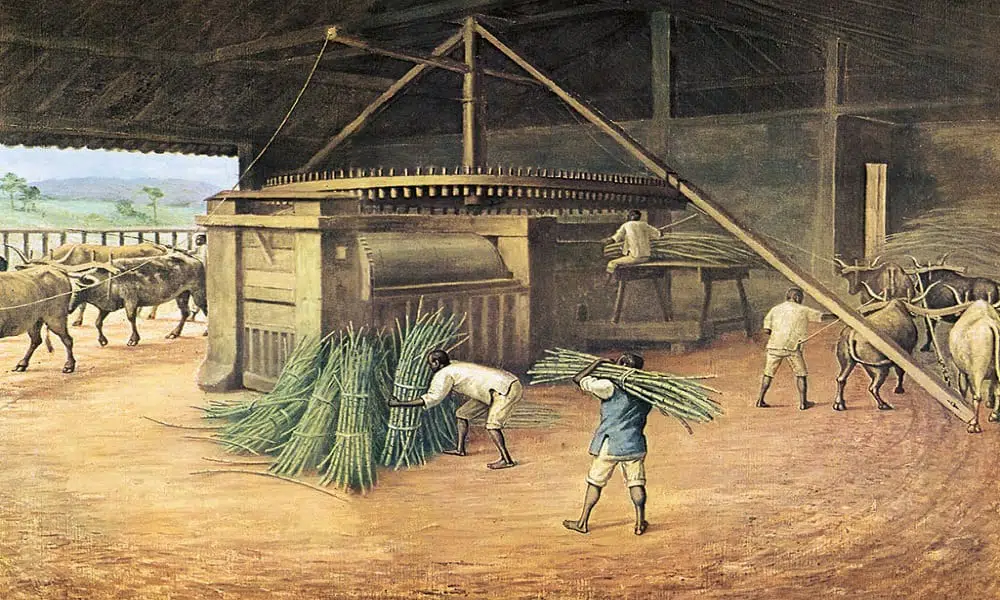

A produção do açúcar baseava-se em um modelo de grande propriedade rural, o engenho, que concentrava terras, mão de obra e tecnologia rudimentar. Esse sistema era chamado de plantation — termo usado para designar a tríade que definia a economia colonial:

- Monocultura (produção voltada para um único produto, o açúcar);

- Latifúndio (grandes propriedades de terra);

- Escravidão (trabalho compulsório de africanos e indígenas).

Cada engenho era uma verdadeira unidade produtiva, formada por diferentes espaços:

- A casa-grande, residência do senhor de engenho e símbolo de poder;

- A senzala, onde viviam os escravizados;

- A capela, centro da vida religiosa local;

- E a moenda, onde a cana era processada para extração do caldo e fabricação do açúcar.

A economia açucareira, portanto, não era apenas uma atividade econômica, mas também um modelo social e político.

O engenho e sua estrutura social

O senhor de engenho era a figura central desse sistema. Rico, influente e respeitado, exercia poder econômico e político tanto dentro quanto fora da propriedade. Sua autoridade estendia-se sobre os escravizados, os trabalhadores livres, os parentes e até sobre a Igreja local.

Abaixo dele, havia os lavradores de cana, que plantavam e colhiam o produto para vendê-lo ao engenho. Esses lavradores dependiam economicamente do senhor, já que ele controlava a moenda e o mercado.

Os escravizados africanos formavam a base da força de trabalho. Eram responsáveis por todas as etapas da produção — desde o plantio até o cozimento do açúcar. As condições de vida eram extremamente duras: jornadas exaustivas, castigos físicos e alta mortalidade.

Por fim, os missionários jesuítas desempenhavam um papel importante ao tentar converter indígenas e organizar a vida religiosa nas colônias, reforçando a autoridade da Igreja e da Coroa.

A relação com Portugal: o pacto colonial

A economia açucareira funcionava dentro do que chamamos de pacto colonial — um acordo implícito entre a colônia e a metrópole, no qual a primeira produzia e fornecia matérias-primas, enquanto a segunda controlava o comércio e os lucros.

O Brasil não podia vender seu açúcar diretamente a outros países. Todo o produto era enviado a Portugal, que o revendia à Europa com altos lucros. Essa relação reforçava a dependência econômica e política da colônia.

Além disso, Portugal contava com o apoio dos holandeses, responsáveis pelo transporte e refino do açúcar na Europa. Essa parceria, no entanto, se tornaria uma das causas de grandes conflitos no futuro.

A mão de obra escravizada

O trabalho escravo foi o pilar da economia açucareira. Inicialmente, os portugueses tentaram utilizar o trabalho indígena, mas enfrentaram forte resistência e oposição dos jesuítas, que condenavam a escravidão dos nativos.

Diante disso, a solução encontrada foi a importação de africanos escravizados, trazidos à força por meio do tráfico negreiro. Estima-se que, entre os séculos XVI e XIX, mais de quatro milhões de africanos foram trazidos ao Brasil, e uma parcela significativa deles trabalhou nos engenhos de açúcar.

O tráfico de escravos tornou-se um negócio lucrativo, envolvendo comerciantes portugueses, africanos e europeus. Cada navio negreiro transportava centenas de pessoas em condições desumanas, e muitos morriam durante a travessia.

No Brasil, os escravizados eram submetidos a jornadas de trabalho intensas e castigos severos. Mesmo assim, resistiram de diversas formas — fugas, revoltas e formação de quilombos, como o famoso Quilombo dos Palmares, símbolo da luta pela liberdade.

A expansão do açúcar e o papel de Pernambuco e Bahia

As capitanias de Pernambuco e Bahia foram os grandes centros da economia açucareira. Nessas regiões, o clima tropical, o solo massapê e a proximidade com o litoral facilitaram o cultivo da cana e o escoamento da produção.

Em Pernambuco, o engenho de Duarte Coelho Pereira, em Olinda, foi um dos primeiros e mais prósperos do país. Já na Bahia, a cidade de Salvador, fundada em 1549, tornou-se o principal porto exportador de açúcar do Brasil.

Durante o auge do ciclo açucareiro, entre os séculos XVI e XVII, o Brasil chegou a ser o maior produtor mundial, exportando para Portugal, Holanda, França e Inglaterra. O açúcar brasileiro era considerado de alta qualidade e altamente valorizado no mercado europeu.

A invasão holandesa e a modernização da produção

A presença holandesa foi um dos episódios mais marcantes da economia açucareira. Em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco, controlando parte do território por mais de 20 anos.

Durante o período de domínio, sob a administração de Maurício de Nassau, os holandeses promoveram diversas melhorias: construíram pontes, canais, fortalezas e introduziram técnicas agrícolas e administrativas mais modernas.

Entretanto, o domínio holandês também gerou conflitos com os senhores de engenho e com a população local. Após uma série de batalhas, os holandeses foram expulsos em 1654.

Mesmo assim, o impacto da ocupação foi profundo: ao deixarem o Brasil, os holandeses levaram o conhecimento técnico da produção de açúcar para o Caribe, onde criaram novas colônias produtoras. A partir daí, o Brasil perdeu o monopólio e enfrentou forte concorrência internacional.

O declínio do ciclo do açúcar

A partir do final do século XVII, a economia açucareira começou a entrar em decadência. A concorrência das ilhas caribenhas, que produziam açúcar a custos mais baixos, reduziu os lucros brasileiros.

Além disso, o esgotamento do solo, a falta de investimentos em tecnologia e o sistema de monopólio português dificultaram a modernização da produção.

Nesse período, o Brasil começou a diversificar sua economia, com a descoberta de ouro em Minas Gerais, que deu início ao ciclo do ouro no século XVIII. Ainda assim, o açúcar continuou sendo um produto importante, especialmente no Nordeste.

A sociedade do açúcar: poder e hierarquia

A economia açucareira moldou uma sociedade altamente hierarquizada. No topo estavam os senhores de engenho, donos da terra, da riqueza e do poder político.

Logo abaixo, encontravam-se os lavradores livres, pequenos produtores que dependiam economicamente dos grandes engenhos. Em seguida, havia os artesãos, soldados, religiosos e funcionários administrativos.

Na base da pirâmide, estavam os escravizados africanos, que sustentavam toda a estrutura produtiva. Essa organização social, marcada pela desigualdade e pela concentração de poder, influenciou profundamente o desenvolvimento político e econômico do Brasil nos séculos seguintes.

Aspectos culturais e religiosos da economia açucareira

A vida nos engenhos não se resumia ao trabalho. Havia também uma intensa vida religiosa e cultural, influenciada pela Igreja Católica.

A capela era um espaço central nas fazendas, onde se realizavam missas, casamentos e batizados. Os jesuítas exerciam papel fundamental na formação religiosa e moral da população.

Paralelamente, os africanos escravizados trouxeram consigo tradições, músicas e crenças, que se misturaram à cultura europeia e indígena, dando origem a uma rica diversidade cultural. Essa mistura é um dos legados mais marcantes do período colonial.

A herança da economia açucareira

A economia açucareira deixou marcas profundas na história e na formação social do Brasil. Entre suas principais heranças estão:

- A concentração fundiária, que persiste até hoje;

- A dependência econômica de produtos primários de exportação;

- A estrutura social desigual, baseada na exploração da mão de obra;

- E a diversidade cultural resultante do encontro entre diferentes povos.

Mesmo após o declínio do açúcar, o modelo de produção e as relações sociais criadas durante esse período continuaram a influenciar a economia brasileira, servindo de base para ciclos posteriores, como o do ouro e do café.

Conclusão

A economia açucareira foi o coração da colonização portuguesa no Brasil. Mais do que uma atividade econômica, ela estruturou toda a vida colonial — da política à cultura, da religião à organização social.

O açúcar transformou o Brasil em peça fundamental do império português e definiu o rumo de sua história por mais de dois séculos. Entretanto, também consolidou um modelo de exploração que gerou desigualdade, dependência e sofrimento humano.

Compreender a economia açucareira é, portanto, compreender as raízes da sociedade brasileira — suas contradições, seus legados e os desafios que ainda persistem em nossa estrutura social.